アトピー性皮膚炎の原因を生活から見直す!肌が変わる第一歩

2025/08/05

かゆみや湿疹がなかなか治らない…それは、皮膚炎の原因を見落としているのかもしれません。

アトピー性皮膚炎は体質だけでなく、生活環境や日々の習慣も深く関係しています。

この記事では、複数の要因を整理しながら、あなたの症状に合った改善のヒントをわかりやすく紹介します。

Contents

1. アトピー性皮膚炎とは

アトピー性皮膚炎は、強いかゆみと炎症を伴う皮膚疾患で、慢性的に経過するのが特徴です。

特に大人になってから発症するケースも増えており、患者さんによって症状のあらわれ方や重症度はさまざまです。

子どものころに治ったと思っていたのに、社会人になって再発したという人も少なくありません。

アトピーの基本的な知識と症状について解説します。

1-1.アトピーとアレルギーの違い

画像:https://hifuka-eigo.com/general/atopy/

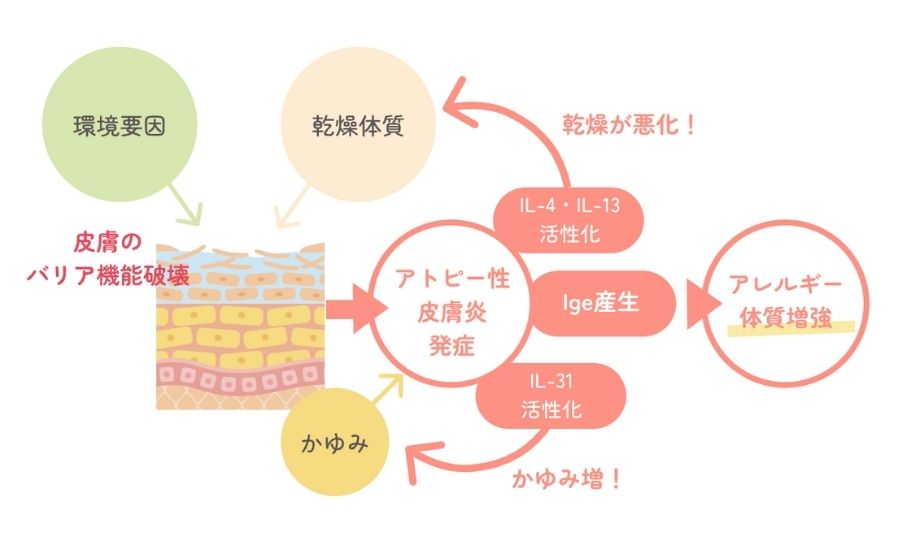

アトピー性皮膚炎は、しばしば「アレルギーの一種」と誤解されがちですが、実際には少し違います。

アレルギーは、体が特定の物質(アレルゲン)に過敏に反応する免疫反応です。

一方、アトピー性皮膚炎は、遺伝的な体質(アトピー素因)に加えて、皮膚のバリア機能が低下している状態で、アレルゲンや刺激物が肌に侵入しやすくなり、炎症が起きるのが特徴です。

たとえば、同じ花粉に触れても、皮膚がしっかりバリア機能を保っている人には何の問題も起きません。

しかしアトピー体質の人の場合は、花粉が皮膚に触れただけで赤みやかゆみが出てしまうのです。

このように、アトピーは「アレルギー体質に加えて皮膚の弱さが重なった状態」ともいえます。

1-2. アトピー性皮膚炎の症状と特徴

アトピー性皮膚炎は、かゆみをともなう赤みや湿疹が代表的な症状です。

かゆみが強いために無意識のうちに掻きむしってしまい、さらに炎症が悪化するという悪循環に陥りやすいのも特徴です。

特に夜間のかゆみで睡眠の質が低下することが、日常生活に大きな影響を与えます。

また、皮膚の乾燥や粉をふくような状態、かさぶた、色素沈着などが見られることもあります。

1-3. 子どもと大人で異なる発症傾向

アトピー性皮膚炎は、乳児期に発症することが多く、成長とともに改善していくケースもあります。

しかし、成人してから発症する「成人型アトピー性皮膚炎」も近年増加傾向にあります。

大人の場合は、顔や首、手など人目に付きやすい部位に症状が出やすく、社会生活への影響も無視できません。

また、大人のアトピーは慢性化しやすく、ストレスや生活習慣が症状を左右するケースが多いのも特徴です。

たとえば、仕事の繁忙期や睡眠不足が続くと突然悪化することもあります。

2. アトピー性皮膚炎の主な原因

アトピー性皮膚炎には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

遺伝的な体質から皮膚のバリア機能、日々の生活環境やストレスまでを考える必要があります。

アトピー性皮膚炎は原因がひとつではありません。

いろいろな角度から自分の肌の状態を見つめ直し、自分に合った対処法を見つけていくことが大切です。

2-1. 遺伝や体質による要因

アトピー性皮膚炎は、「アトピー素因」と呼ばれる遺伝的な体質を持つ人に多く見られます。

たとえば、両親のどちらかがアレルギー性鼻炎や喘息、アトピーなどの病歴を持っている場合、その子どもも同じような体質を受け継ぎやすくなります。

この素因を持つことで、皮膚が刺激に敏感になったり、かゆみに過剰に反応したりする傾向が強くなります。

しかし、親がアトピー体質だからと言って子も必ず発症するわけではありません。

生活環境やケアの仕方によって発症を防いだり、症状を抑えることも十分可能です。

2-2. バリア機能の低下と乾燥

健康な肌は皮膚の「バリア機能」によって外部刺激をはね返し、内部の水分を保っています。

アトピー性皮膚炎の患者さんは、このバリア機能が弱まっているケースが多く、わずかな刺激でも炎症やかゆみを引き起こします。

バリア機能を支えるのが、皮膚の角層にある肌のうるおい成分「セラミド」です。

これが不足すると肌が乾燥し、さらにバリアが壊れてしまう悪循環が生まれます。

2-3.アレルゲン(ダニ・花粉・食物など)の影響

アレルゲンとは、アレルギー反応を引き起こす物質のこと。具体的には、ハウスダストやダニ、花粉、動物の毛、さらには特定の食物(卵、乳製品、小麦など)が原因になることがあります。

皮膚が過敏な状態にあると、こうしたアレルゲンが侵入しやすく、症状が強く出ることがあります。

「ペットを飼い始めてから急に悪化した」「引っ越してからかゆみがひどくなった」といった経験がある方も多いのではないでしょうか。

環境の変化が肌に影響することは少なくありません。環境の変化と症状の関係を注意深く観察することが大切です。

2-4. 環境・ストレス・生活習慣との関係

ストレスや睡眠不足、食生活の乱れは、アトピーを悪化させる大きな要因です。

たとえば、職場のストレスが続いたり、夜遅くまでスマホを見て眠れなかったりする日が続くと、かゆみが強まる傾向があります。

また、冬の暖房による乾燥、夏の汗や紫外線なども影響します。自分の生活の中に「悪化のきっかけ」が隠れていないか、一度見直してみるのも大切です。

3. 大人のアトピー性皮膚炎に特有の原因と背景

大人になってから、急にアトピーが出てきた…昔は治まっていたのに、またかゆみがぶり返してきた…そんなふうに感じている方も多いのではないでしょうか。

子どもと大人では、アトピーに関わる原因が少し違ってくることがあります。

ここでは、大人の方に多く見られる3つの原因をわかりやすくお伝えします。

3-1. 思春期以降のホルモンバランスの変化

思春期から成人期にかけては、ホルモン分泌が大きく変化する時期です。

とくに女性は、生理周期や妊娠・出産、更年期など、ライフステージごとにホルモンの波が訪れます。

このホルモン変動は皮脂の分泌量や免疫の働きにも影響を与え、アトピーを悪化させるきっかけとなることがあります。

「生理前になると決まって首が赤くなる」「妊娠中から肌荒れが治らない」と悩む方も少なくありません。

男性も、睡眠不足や過労でホルモンバランスが乱れやすく、肌トラブルにつながることがあります。

3-2. 慢性ストレスと自律神経の乱れ

社会人になると、仕事・人間関係・家庭といったさまざまなストレスにさらされがちです。

こうした精神的ストレスは、自律神経を介して皮膚のバリア機能を低下させ、かゆみや炎症を引き起こす原因になります。

たとえば「仕事の納期が迫ると決まって症状が出る」「緊張すると無意識にかきむしってしまう」と話す方は少なくありません。

自律神経が乱れることで肌の回復力も落ち、かゆみがなかなか治まらず、つらい悪循環が続いてしまいます。

ストレスの感じ方や生活リズムを見直すことも大切です。

3-3. 過去の肌ダメージの蓄積

大人になると、紫外線や摩擦、スキンケアの誤った方法など、長年の外的刺激が肌に蓄積されています。

とくに、過去に繰り返していた自己流の脱毛、ピーリング、アルコールの強い化粧水などが、肌のバリア機能をじわじわと傷つけていることもあります。

たとえば、「学生時代に日焼けを繰り返していた」「昔流行った脱毛ワックスを使っていた」といった経験も、あとになってアトピーの一因になることがあります。

過去の肌への刺激が、少しずつ影響を与えているケースもあるのです。

ダメージはすぐには表に出ませんが、バリア機能の低下が積み重なることで、ある日突然アトピーが発症するケースもあります。

肌に優しい生活を意識することが、再発予防にもつながります。

これらの要因に心当たりがある方は、一度ご自身の生活や過去のスキンケアを見直してみると良いでしょう。

4. なぜ急に悪化する?考えられる要因

アトピー性皮膚炎は、安定していると思っていたのに突然悪化することがあります。

これは「肌に見えない変化」が積み重なった結果として起こるものです。

当院にも、「先週までは落ち着いていたのに、急に顔が赤くなってかゆみが止まらない」といった内容で受診される患者さんが少なくありません。

ここでは、悪化の引き金になりやすい3つの具体的な要因を解説します。

4-1. 季節・気候の変化

季節の移り変わりは、肌にとって大きなストレスです。特に秋から冬にかけての乾燥や、春先の花粉シーズンは悪化要因としてよく知られています。

空気が乾くと皮膚の水分が奪われ、バリア機能が弱まって外的刺激に過敏になります。

たとえば、11月に入ったころから急に顔のかゆみが増したという患者さんの多くは、加湿不足や暖房による乾燥が影響しています。

一方、梅雨の時期は湿気や汗が原因で炎症が悪化することもあります。気候変化と肌の関係を意識することが、症状のコントロールに役立ちます。

4-2. 化粧品や脱毛など外的刺激

大人のアトピー悪化で見逃せないのが、日常的に使用している化粧品や、美容目的の施術です。

新しいスキンケア製品を使い始めたあとに赤みが出る、レーザー脱毛後にかゆみが止まらないといったケースも少なくありません。

とくに医療脱毛は、肌に熱エネルギーを与えるため、バリアが弱い人には刺激になりやすい施術です。

また、香料やアルコールの含まれる化粧水は、乾燥肌をさらに刺激することがあるため、成分表示を確認する習慣を持つことも大切です。

4-3. 食事や生活習慣の変化

食べるものや生活リズムの乱れも、アトピー悪化の要因になります。

たとえば、外食が続いて野菜が不足したり、脂っこいものや糖分の多いスイーツを頻繁にとることで、腸内環境が乱れ、肌の炎症が起きやすくなります。

また、夜更かしや睡眠不足が続くと、自律神経のバランスが崩れ、かゆみが強くなる傾向があります。

「年末年始に暴飲暴食していたら肌が荒れた」「新生活で寝不足が続いたら首が赤くなった」という経験をされた方も多いのではないでしょうか。

普段は気にしていない生活の変化が、肌に影響を与えることは少なくありません。

急な悪化には、必ず何らかのきっかけがあります。まずは「最近変えたこと」「環境の変化」を振り返ってみましょう。

そして、自分の肌に合った生活を見つけることが、再発を防ぐ一歩になります。

5. アトピーは治る?治らない?を分けるポイント

「アトピーって一生治らないんですか?」そんな不安の声をよく耳にします。

でも実際には、きちんとケアを続けることで、かゆみや湿疹が落ち着き、普段通りの生活を送れている方もたくさんいます。

ただし、自己流で対応してしまったり、原因に気づかず放置してしまうと、症状が長引いてしまうことも。

ここでは、アトピーが良くなるかどうかに関わる大切な3つのポイントをご紹介します。

5-1. 重症度チェックと進行レベル

まず確認したいのは、現在のアトピーの「重症度」と「進行レベル」です。

たとえば、皮膚の乾燥が中心でかゆみも軽度な場合は、保湿とスキンケアの見直しだけで大きく改善することがあります。

一方で、赤みやジュクジュクした湿疹、かさぶたをともなう状態が広範囲に及んでいる場合は、外用薬や内服治療が必要となることが多いです。

| 重症度 | 主な症状 | 日常生活への影響 |

| 軽症 | 軽度のかゆみ、乾燥、赤みが部分的 | ほとんど支障なし |

| 中等症 | 強いかゆみ、広範囲の湿疹や赤み | 睡眠の質や集中力に影響する |

| 重症 | 皮膚のただれ、浸出液、かゆみで掻破が多い | 社会生活や外出に支障が出る |

「かゆみが強くなる時間帯」や「どの場所が悪くなりやすいか」などを、ふだんからメモしておくと、診察のときにとても役立ちます。

皮膚科でうまく説明できないときも、記録があると医師が状況を正しく把握しやすくなります。

5-2. 体質改善で期待できること

アトピーは、単に肌に塗る治療だけでは完治が難しい場合があります。

とくに大人のアトピーでは、体質の改善が症状のコントロールに大きく関わってきます。具体的には、

- 腸内環境の正常化(発酵食品・食物繊維の摂取)

- 良質な睡眠習慣の確保

- 自律神経を整える軽い運動や呼吸法

こうした積み重ねが、少しずつ体の内側から炎症を抑える力になっていきます。

「これだけで変わるのかな?」と思うことでも、毎日続けていくうちに肌の調子が整ってくるのを感じられることがあります。

無理せず、自分にできることから始めてみることが大切です。

治療と並行して、自分の体と向き合う時間をつくることが、根本的な改善につながります。

5-3. 医師による診断と最新治療

「これ以上、何を試せばいいのか分からない」──そう感じて来院される方も少なくありません。

えいご皮フ科では、まず患者さん一人ひとりの症状の経過や生活習慣、これまで使ってきた治療法を丁寧に確認し、そのうえで今の状態に合った治療を一緒に考えていきます。

近年では、アトピー性皮膚炎に対して選べる治療法が大きく広がっています。たとえば、デュピクセントは自己注射で使えるバイオ医薬品で、炎症・かゆみ・バリア機能の低下といった複数の要因に同時に働きかけることができます。

中等症〜重症の方にとっては、従来のステロイド治療では得られなかった安定した効果が期待できる選択肢です。

また、生物学的製剤としてミチーガやアドトラーザ、イブグリースといった新しい治療薬の取り扱いもあります(取り扱い製剤は院によって異なります)。

塗り薬では、長期使用しやすいコレクチム軟膏やモイゼルト軟膏といった、ステロイドに頼らない選択肢も広がっています。

市販薬や自己判断でのケアに限界を感じている方こそ、一度、専門医の診断を受けてみてください。「治るかどうか」は、正しい評価とその先の選択で大きく変わります。

6. アトピー性皮膚炎と体質改善の考え方

アトピー性皮膚炎の症状は、薬によって一時的に抑えることができても、根本的な改善には「体質」に向き合う必要があります。

皮膚のバリア機能だけでなく、免疫や自律神経、消化機能など、体全体のバランスを整えることが大切です。

6-1. 腸内環境とアトピーの関係

アトピーがなかなか落ち着かず、何度もぶり返してしまう…そんなとき、肌だけでなく「おなかの中」も見直してみませんか?

再発が気になる方は、ヨーグルトや納豆、キムチといった発酵食品や、野菜・海藻などの食物繊維が豊富な食材を意識して取り入れることをおすすめします。

腸内環境を整えたら、お通じが整って、かゆみも前よりラクになることもあります。

肌の調子が気になるときこそ、まずは腸内環境から。少しずつでも取り入れていける、やさしいセルフケアも試してみましょう。

6-2. 食生活・睡眠・運動習慣の見直し

| 項目 | 推奨される習慣や行動例 |

| 食事 | 発酵食品、食物繊維、ビタミン・ミネラルを意識 |

| 睡眠 | 夜22時〜24時までに就寝、規則正しい生活リズム |

| 運動 | 週2〜3回、30分程度のウォーキングや軽いストレッチ |

体質を変えるには、毎日の生活習慣が大きく関わってきます。

食事では、脂質や糖分のとりすぎを控え、ビタミンB群・C・E、亜鉛、鉄分など、肌の修復に必要な栄養素を意識的にとることが重要です。

睡眠不足は、肌の回復時間を奪い、炎症を悪化させる要因となります。

夜22時から2時の間は「肌のゴールデンタイム」といわれ、成長ホルモンが活発に分泌される時間帯ですので、遅くとも24時前には就寝する習慣をおすすめします。

また、軽いウォーキングやストレッチなどの運動は、血行を促進し、自律神経を整える効果があります。

忙しい日々の中でも、週に2〜3回、30分だけでも体を動かす時間を持つことで肌の調子を安定させることもできます。

6-3. 続けられるセルフケア習慣

体質改善は「一時的な努力」ではなく、「毎日続けられるかどうか」がポイントです。

極端な食事制限やハードな運動は続きませんが、小さな変化の積み重ねなら、無理なく習慣にできます。

たとえば、毎晩のスキンケアを丁寧に行うだけでも良いでしょう。入浴後5分以内の保湿、刺激の少ない化粧品の選択、かゆみを感じたら早めに冷やすなど、自分に合った対策を見つけておくことが大切です。

ライフスタイルに合わせたセルフケアプランを考えてみましょう。

「できることから少しずつ」それがアトピーと上手に付き合う最大のコツです。

7. 医療との併用で目指すアトピー改善

アトピー性皮膚炎の改善には、日々のセルフケアと医療の力を組み合わせることが重要です。

スキンケアや生活習慣を整えるだけでは限界があるケースもあり、症状のコントロールには、専門的な治療と正しい知識が欠かせません。

7-1. スキンケアと保湿治療の基本

スキンケアは、アトピー改善の基盤となる重要な要素です。特に「保湿」は、皮膚の乾燥を防ぎ、刺激に対する抵抗力を取り戻すうえで欠かせません。

乾燥を放置すると、わずかな刺激でも症状が悪化してしまいます。

以下の手順を意識することで、保湿効果が高まりやすくなります。

- ①入浴後5分以内に保湿剤を塗る

- ②摩擦を避け、手のひら全体でやさしく広げる

- ③特に乾燥しやすい部位(顔・首・関節)を丁寧に重ね塗りする

お風呂上がり5分以内にやさしく塗るなど、正しい塗り方を続けるだけで症状が落ち着くことがあります。

肌の状態にあわせて、保湿剤と外用薬を使い分けることも大切です。

7-2. 脱毛や美容施術との付き合い方

医療脱毛やピーリングなどの美容施術は、アトピー性皮膚炎の方にとってはリスクを伴う場合があります。

特に、肌が炎症を起こしている状態や乾燥が強い時期に施術を受けると、刺激によって悪化する恐れがあります。

当院では、アトピー体質の方が美容施術を希望される場合、まず肌の状態をしっかりと診察し、必要であれば前後のスキンケアを提案するなど、安全な施術計画を立てます。

「脱毛したいけれど不安がある」という患者さんには、刺激の少ない機器の選択や、事前のテスト照射をおすすめしています。

施術を無理に避けるのではなく、正しく向き合うことで美容と健康の両立が可能です。

7-3. 最新の治療薬・バイオ医薬の選択肢

これまでの保湿やステロイド治療だけでは、なかなか改善しなかった中等症〜重症のアトピー性皮膚炎に対して、新しい選択肢が広がっています。

たとえば「デュピクセント」は、炎症やかゆみ、バリア機能の低下に関わる物質(IL-4・IL-13)を抑える自己注射薬で、多くの患者さんで症状の改善が見られています。

デュピクセントのほか、「ミチーガ」「アドトラーザ」「イブグリース」など、症状や生活スタイルにあわせてご提案します。

また、外用薬では「コレクチム軟膏」や「モイゼルト軟膏」など、ステロイドとは異なる作用で炎症を抑える薬も登場しており、副作用が少なく、顔やデリケートな部位にも使いやすいのが特長です。

これらの薬は、すべての人に必ず合うわけではありませんが、「何をどう使うか」を医師と相談しながら決めることで、これまでにない改善が期待できます。

治療の選択肢が増えた今こそ、専門医と相談することが、前向きな一歩につながります。

8. よくある質問

Q1. アトピー性皮膚炎はなぜ起こるのですか?

アトピー性皮膚炎は、遺伝的な体質(アトピー素因)と皮膚のバリア機能の低下、そして環境的な刺激やアレルゲンの影響が重なって起こります。

肌が本来持っている「守る力」が弱くなっているため、わずかな刺激でも炎症を起こしやすくなっています。かゆみを伴う湿疹が繰り返し起こるのが特徴です。

Q2. アトピーの原因はカビですか?

カビそのものが唯一の原因になることはありませんが、カビ(真菌)もアレルゲンの一種であり、アトピー性皮膚炎を悪化させる要因にはなり得ます。

特に室内の湿気が多い環境では、カビやダニが増殖しやすく、肌への刺激が強まることがあります。環境を清潔に保つことは予防の一環になります。

Q3. 大人になってアトピーになる原因は何ですか?

大人のアトピーは、ストレスや睡眠不足、ホルモンバランスの変化、過去のスキンケアや紫外線ダメージの蓄積などが原因として考えられます。

また、生活環境の変化や長時間の冷暖房使用による乾燥なども影響します。

子どものころには症状がなかった人でも、大人になって初めて発症するケースは珍しくありません。

Q4. アトピーは水分不足が原因ですか?

水分不足そのものが直接の原因になることはありませんが、肌の乾燥はアトピーの大きな悪化要因です。

皮膚のバリア機能が低下すると、外部刺激に敏感になりやすくなります。

十分な保湿ケアに加えて、体内の水分バランスを保つためにこまめな水分補給も意識するとよいでしょう。

Q5. アトピーは何が不足?

アトピーの方は、皮膚の保湿成分である「セラミド」や、肌を守るための「脂質」「天然保湿因子(NMF)」が不足している傾向があります。

また、ビタミンB群や亜鉛、鉄分など、肌の再生や修復に必要な栄養素が不足している場合もあります。バランスの良い食事と適切なスキンケアが重要です。

Q6. アトピー性皮膚炎の人はどんな性格ですか?

アトピー性皮膚炎と性格に直接的な因果関係はありませんが、慢性的なかゆみによるストレスや睡眠不足が続くことで、敏感になったり、疲れやすくなったりする傾向は見られます。

また、几帳面でまじめな性格の方は、症状を悪化させる刺激にも気づきやすい一方で、神経質になりすぎてストレスを抱えることもあります。