フェイスラインのニキビ、即効性のある治し方はある?予防法についても徹底解説

2025/03/13

フェイスラインのニキビは、ホルモンバランスの乱れや生活習慣が深く関与し、繰り返しできやすい特徴があります。

自己流のケアで改善しない場合、適切な治療や予防が必要です。

この記事では、皮膚科医目線でセルフケアのポイントや医療機関での治療法を詳しく解説し、ニキビの根本改善を目指します。

Contents

1.フェイスラインのニキビの原因と発生メカニズム

フェイスラインにできるニキビは、頬や額のニキビとは異なる特徴を持ち、繰り返し発生しやすい傾向があります。

ホルモンバランスの影響を受けやすく、外的刺激による悪化もしやすいため、適切なケアが欠かせません。

1-1. フェイスラインのニキビの原因

ニキビが発生する主な原因は、以下の3つの要素が複雑に絡み合うことで生じます。

① 何も対策していない状態で急にできてしまった

皮脂の分泌が増えることで毛穴が詰まり、そこにアクネ菌が繁殖することでニキビができます。

ホルモンバランスの変化やストレス、食生活の乱れが影響することも多く、突然フェイスラインにポツポツとしたニキビが現れることがあります。

② 市販薬やスキンケアを見直したが治らない

ニキビができた際、市販薬やスキンケアの見直しで改善することもありますが、フェイスラインのニキビは体の内部からの影響が強いため、表面的なケアだけでは十分な効果が得られないことがあります。

特に、炎症が長引いている場合や、同じ場所に繰り返しできる場合は、皮膚科での診察が必要になることもあります。

③ 皮膚科を受診しても治らない

皮膚科で処方される保険適用の治療(外用薬・内服薬)を試しても、なかなか治らないケースもあります。

この場合、より根本的な原因としてホルモンバランスの乱れや生活習慣、ストレスが関与している可能性が高くなります。

また、「ニキビ」と思っていた症状が、実は別の皮膚疾患(マラセチア毛包炎など)であることも考えられます。

この段階に達すると、美容皮膚科や美容外科での専門的な治療(ピーリング、レーザー治療、イソトレチノイン療法など)を検討することが必要になる場合があります。

フェイスラインのニキビは単なるスキンケア不足だけでなく、体の内側の状態とも密接に関係しています。

自分のニキビがどの段階にあるのかを見極め、適切な対策をとることが重要です。

「どの段階のニキビかわからない」「色々な方法を試したけれど改善しない」など、フェイスラインのニキビについて不安や疑問をお持ちではありませんか?

えいご皮フ科では、美容皮膚科も併設しておりますので、ニキビの原因を詳しく診断し、それぞれの段階に合わせた最適な治療法をご提案します。

専門的なアプローチで、長年のお悩みを解決できるようサポートいたします。

1-2. 場所によって、ニキビの原因を引き起こす要因が違う

フェイスラインのニキビは、単なる皮脂の過剰分泌だけでなく、さまざまな外的・内的要因が影響を及ぼします。

特にホルモンバランスの変化や洗顔時のすすぎ残し、日常の摩擦などが、フェイスラインのニキビを悪化させる要因になりやすいです。

1-2-1. ホルモンバランスの変化

フェイスラインのニキビは、ホルモンの影響を強く受けます。

月経周期、ストレス、睡眠不足、食生活の乱れなどがホルモン分泌に影響を与え、皮脂の分泌量を増加させることで、ニキビが発生しやすくなります。

- 女性ホルモンの「プロゲステロン(黄体ホルモン)」

排卵直後から分泌量が増え、皮脂分泌を促進する働きがあります。

これにより毛穴が詰まりやすくなり、フェイスラインにニキビができやすくなるのです。

- 男性ホルモンの「アンドロゲン」

女性にも分泌されるホルモンで、皮脂の分泌を増やしたり、角質を厚くする作用があります。

ストレスや疲労がたまるとアンドロゲンの分泌が増え、特に口周りや顎の皮脂量が増加し、毛穴の詰まりが発生しやすくなります。

ホルモンバランスを整えるためには、ストレスをためない生活習慣や、十分な睡眠、栄養バランスの取れた食事が重要です。

1-2-2. 化粧品の洗い残しやすすぎ残し

フェイスラインは、洗顔やクレンジングの際に「洗い残し」や「すすぎ残し」が起こりやすい部分です。

- 洗顔料やクレンジング剤を使用しても、皮脂や汚れが完全に落とし切れていないと、毛穴に詰まったままとなり、ニキビの原因になります。

- また、すすぎ残しがあると、洗顔料の成分が肌に残り、毛穴の詰まりや炎症を引き起こしやすくなります。

ポイント

✔ クレンジングや洗顔後は、髪の生え際やフェイスラインを意識的にすすぐ

✔ 洗顔料はしっかり泡立て、指の腹でやさしく洗う

特に、シャンプーやコンディショナーの成分が肌に残ることもあるため、シャワーを浴びる際には顔を最後にすすぐのも効果的です。

1-2-3. マスク、カミソリなどによる外的刺激

フェイスラインは、日常的に摩擦や刺激を受けやすい部位です。

- マスクの着用

マスクの内側は蒸れやすく、皮脂の分泌が増加するため、毛穴が詰まりやすくなります。

また、マスクと肌が擦れることで角質が傷つき、バリア機能が低下し、ニキビができやすくなります。

- カミソリによる刺激

シェービング時にカミソリの刃が肌に触れることで、微細な傷がつき、炎症を引き起こすことがあります。

また、剃った後の肌は乾燥しやすく、皮脂の過剰分泌が起こりやすくなります。

- 頬杖をつく習慣

手についた雑菌が肌に付着することで、毛穴の詰まりや炎症を引き起こす原因になります。

対策

✔ マスクは通気性の良いものを選び、定期的に取り換える

✔ シェービング後は保湿をしっかり行う

✔ 頬杖や無意識に顔を触る癖を減らす

1-3. 皮脂分泌と炎症のメカニズム

皮脂の過剰分泌は、毛穴の詰まりを引き起こし、ニキビの原因となります。

特にフェイスラインは皮脂腺が多い部位のため、ニキビが発生しやすい特徴があります。

1-3-1. 皮脂腺から分泌される皮脂が毛穴に詰まることで、ニキビが発生

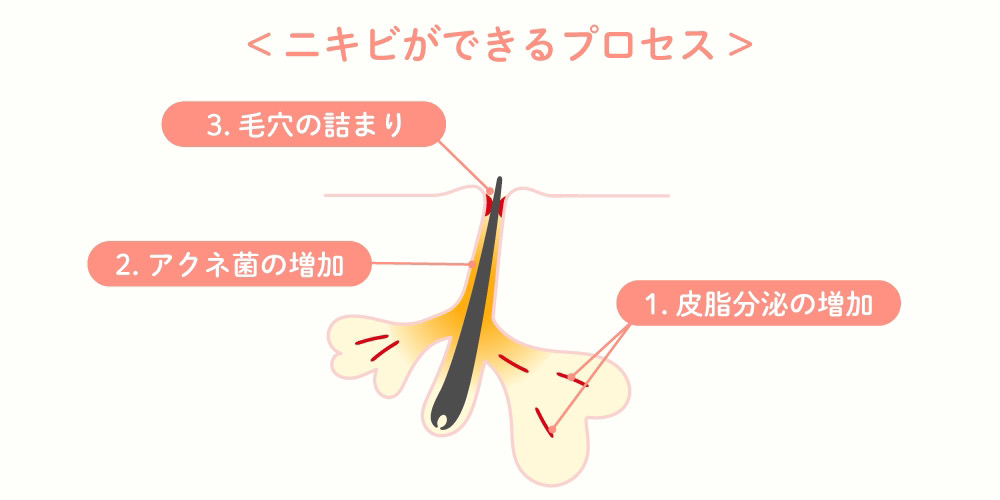

ニキビができるプロセスには、以下のような段階があります。

1. 皮脂の過剰分泌

ホルモンの影響や外的要因によって皮脂の分泌が増加する。

2. アクネ菌の増殖

毛穴の中が無酸素状態になり、アクネ菌が増殖しやすくなる。

3. 毛穴の詰まり(角栓の形成)

皮脂や古い角質が毛穴に詰まり、角栓が形成される。

特にフェイスラインは皮脂腺が多いため、皮脂の分泌が増えやすく、これらのプロセスが加速しやすいのです。

ポイント

✔ 適切なスキンケアで皮脂の過剰分泌を抑える

✔ 洗顔やクレンジングで毛穴の詰まりを防ぐ

✔ 炎症がひどい場合は早めに皮膚科を受診する

また、皮脂分泌や炎症のメカニズムを理解することで、適切な予防と対策が可能になります。

ニキビができるたびに対処するのではなく、普段からのスキンケアや生活習慣の見直しが大切です。

2.フェイスラインのニキビ治療に即効性を求めるなら、医療機関の受診がおすすめ

フェイスラインのニキビを早く改善したい場合、自己流のケアや市販薬だけでは限界があります。

軽症のうちはスキンケアや化粧品で対応できますが、症状が悪化すると、皮膚科や美容皮膚科での治療が必要になります。

近年では、医療技術が進歩し、従来よりも早い段階から専門的な治療を受けることが可能になっています。

2-1. 皮膚科での保険適用による治療方法

皮膚科では、保険適用の範囲内でニキビ治療が行われます。炎症を抑える内服薬や外用薬、面皰圧出(めんぽうあっしゅつ/ニキビの芯を取り除く処置)、漢方薬など、症状に応じた治療が可能です。

えいご皮フ科では、ご自宅や外出先で医師との対面診察が受けられるオンライン診療を導入しております。

スマートフォンやタブレットなどを用いて診察を行いご予約から決済までをインターネット上で行うことが可能です。

オンライン診療であれば日本全国どこにお住まいの方でも受診いただけます。

2-1-1. 内服薬(抗生剤)による体質改善

抗生剤は、炎症を抑えつつニキビの原因菌であるアクネ菌の繁殖を防ぐ働きをします。

- ミノマイシン

テトラサイクリン系の抗生物質。抗菌力が高く、比較的耐性菌が少ないのが特徴

- ファロム

ペネム系抗菌薬。アクネ菌が増殖するのに必要な細胞壁を合成できなくする

- ビブラマイシン

テトラサイクリン系の抗生物質。優れた抗菌作用と安定した吸収率がある

- ルリッド

マクロライド系の抗生物質タンパク質の合成を阻害して増殖を防ぐ

- アクアチム軟膏・ローション・クリーム(ナジフロキサシン)

ニューキノロン系の抗生物質で、アクネ菌を含む皮膚の細菌を殺菌し、ニキビの悪化を防ぐ

- ダラシンTゲル(クリンダマイシン)

リンコマイシン系の抗生物質で、アクネ菌の増殖を抑え、炎症性ニキビを改善

- ゼビアックスローション・クリーム(オゼノキサシン)

キノロン系の抗生物質で、アクネ菌などの細菌に強い抗菌作用を持ち、ニキビの炎症を抑える。

- イソトレチノイン(13-cisレチノイン酸)

重症ニキビや酒さの治療に用いられるビタミンA誘導体(レチノイン酸)の内服薬。皮脂の分泌を大幅に抑え、アクネ菌の増殖を防ぎ、強い抗炎症作用を持つため、一般的な治療で改善しない重症ニキビに有効。

*海外では標準的な治療薬とされているが、日本では未承認のため保険適用外となる。

2-1-2. 外用薬の塗布

ニキビの炎症を直接抑える外用薬を使用します。

- アクアチム軟膏・ローション・クリーム

ニューキノロン系抗生物質。皮膚表面の細菌が増殖するのを妨げ、殺菌する効果がある

- ダラシンTゲル

リンコマイシン系抗生物質の外用薬。炎症を抑える作用がある

- ゼビアックスローション・クリーム(キノロン系)

キノロン系の抗菌薬。アクネ菌などに対して抗菌作用がある

【毛穴系の外用薬】

- アダパレン(ディフェリンゲル)

– ビタミンA誘導体の一種で、毛穴の角化を抑制し、皮脂の排出をスムーズにします。

– 面皰(めんぽ:白ニキビ、黒ニキビ)に効果があります。

– 毛穴の詰まりを改善することで、ニキビの初期段階から効果を発揮します。

- 過酸化ベンゾイル(ベピオゲル)

– 殺菌作用と角質剥離作用があり、アクネ菌を殺菌し、古い角質を取り除くことで毛穴の詰まりを改善します。

– 炎症性ニキビ(赤ニキビ、黄ニキビ)に効果があります。

- アダパレンと過酸化ベンゾイルの配合剤(エピデュオゲル)

– アダパレンと過酸化ベンゾイルの相乗効果で、毛穴の詰まりと炎症性ニキビの両方に効果があります。

– それぞれの薬剤の利点を兼ね備えています。

- 抗菌薬と過酸化ベンゾイルの配合剤(デュアック配合ゲル)

– 過酸化ベンゾイルによる毛穴のつまりの改善、抗菌薬による殺菌作用があります。

– 炎症性ニキビに効果があります。

2-1-3. 面皰圧出(めんぽうあっしゅつ)

ニキビの中に詰まった皮脂や膿を、専用の器具を用いて取り除く処置。

炎症が起こる前に行うことで、ニキビの悪化を防ぐことができる。

2-1-4. 漢方薬を活用

漢方薬は、体質に合わせて選ぶことで、体の内側からニキビを改善します。

- 十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう/皮膚の炎症を鎮める)

- 清上防風湯(せいじょうぼうふうとう/皮脂の分泌が多いタイプのニキビに有効)

- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん/ホルモンバランスを整え、生理不順なども改善)

漢方薬は即効性はないものの、根本的な改善が期待できます。

2-2. 美容皮膚科での自由診療による治療方法

美容皮膚科では、より専門的な治療を受けることが可能です。

保険適用外のため費用はかかりますが、繰り返すニキビや重症化したニキビには有効な手段となります。

えいご皮膚科は美容皮膚科も併設しております。

保険診療であまり改善が見られなかったという方は一度ご相談下さい。

2-2-1. イオン導入

ビタミンAや抗酸化物質が豊富に配合された溶剤を、微弱な電流を使って顔に浸透させる。

成分の浸透率が高いため、使用を重ねることでターンオーバーが正常化し、肌質の改善が期待できる。赤みやほてりを抑える鎮静効果もある。

2-2-2. マッサージピール(PRX-T33)

従来のピーリングとは異なり、皮膚の表面を傷つけることなく真皮に作用。

コラーゲンの生成を促し、肌のターンオーバーを促進する。

美白作用をもつコウジ酸が配合されているため、ニキビ改善に効果が期待できる。

2-2-3. ダーマペン

皮膚に微細な傷(小さな孔)をつくることで皮膚が本来持つ傷を治そうとする力を呼び起こして肌を生まれ変わらせる再生医療の一つ。

肌の弾力を保つために必要なコラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸がつくりだされる。

治療を繰り返すことで新陳代謝もスムーズに行われるようになり、シワやハリ、ニキビ、ニキビ痕(跡)の改善が期待できる。

2-2-4. ニードリング

1~3㎜の針のついた特殊な医療用ローラーで皮膚に穴をあけ、微量な出血を生じさせ、出血に伴う「成長因子」の放出により、コラーゲンの生成を誘導する治療。

2-2-5. アグネス

ニキビのある毛穴にニードルを挿入し、高周波を通電させ、皮脂腺の破壊や真皮層の熱刺激によるコラーゲン生成、脂肪組織の破壊などを行い、ニキビを改善。

ニキビが発生する根源となる皮脂腺を破壊するため、繰り返すニキビに対しても効果が期待できる。

2-2-6. イソトレチノイン

ニキビや酒さの治療に用いられるビタミンA誘導体であるレチノイドを主成分とした内服薬による治療法。

レチノイドは皮脂の分泌を抑える作用や、アクネ菌に対する抗菌作用、抗炎症作用に優れており、重症のニキビに対して有効とされている。

海外では重症のニキビ治療に有効な薬剤として認知されていますが、日本では厚生労働省の承認が取れていないため保険適用外となる。

2-2-7. 医療機関専売化粧品「らうたげ」

「らうたげ」は、肌のタイプや状態、季節に応じて配合を調整し、直前に混ぜ合わせるタイプの医療機関専売化粧品。

日本人の肌に一番多いビタミンA「リノール酸レチノール」を配合することで、A反応(レチノイド反応)がほとんどなく安心して使用できる。

肌に対する安全性を最大限に考慮した処方になっており、化粧品の多くに配合されるPEG(ポリエチレングリコール)不使用。

らうたげ:https://hifuka-eigo.com/beauty/rautage/

3.すぐに医療機関を受診できない!市販薬や自宅でできる応急処置

フェイスラインのニキビが突然できても、すぐに皮膚科を受診できないことがあります。

その場合、市販薬やセルフケアで一時的に炎症を抑え、悪化を防ぐことが重要です。

ただし、市販薬はあくまで応急処置であり、根本的な治療にはなりません。

ニキビの状態を見極めながら、適切な対策を行いましょう。

3-1. 抗炎症成分の入った市販薬を使用する

ニキビの炎症を抑えるためには、抗炎症作用のある成分が配合された市販薬を選ぶのがポイントです。

以下の成分が含まれたものを選ぶとよいでしょう。

- イブプロフェンピコノール:皮脂の分泌を抑えながら、炎症を鎮める効果がある。

- アラントイン:肌の修復を促し、炎症を抑える働きがある。

- グリチルリチン酸二カリウム:甘草由来の成分で、抗炎症作用が強く、肌荒れを防ぐ効果がある。

市販薬を使う際は、洗顔後に清潔な手で塗布し、過剰な塗布を避けることが大切です。

3-2. 膿がたまったにきびの場合は、抗生物質の入った市販薬を使用する

ニキビが赤く腫れ、膿を持つようになった場合は、細菌の増殖を抑える抗生物質入りの市販薬を使うのが効果的です。

- 抗生物質配合の軟膏やクリームを薬局で購入し、患部に塗布する。

- 抗生物質は、膿の原因となるアクネ桿菌や黄色ブドウ球菌を殺菌する作用がある。

- ただし、市販薬の抗生物質は皮膚科で処方されるものよりも効果がマイルドであるため、根本的な治療にはならない。

ニキビの悪化を防ぐため、応急処置後はできるだけ早めに皮膚科を受診することが望ましい。

3-3. ニキビパッチを貼る

最近では、ニキビを保護するための「ニキビパッチ」が市販されています。

ニキビパッチの使用には注意が必要ですが、適切に使えば一時的な対策として役立ちます。

- ニキビパッチ自体には、ニキビを治療する効果は認められていない。

- 外部の刺激(手で触る、紫外線など)からニキビを保護する役割がある。

- ただし、パッチが毛穴を塞いでしまい、皮脂が詰まることでニキビが悪化する可能性がある。

長時間の使用は避け、もし症状が悪化した場合はすぐに使用を中止し、皮膚科を受診することをおすすめします。

3-4. むやみにニキビを触らない

ニキビをつい触ってしまうことがあるかもしれませんが、触ることで悪化するリスクが高まります。

- 初期の白ニキビを指で触ると、刺激になり炎症ニキビへと進行する可能性がある。

- ニキビを潰したり、無理に押し出したりすると、ニキビが悪化し、ニキビ跡が残るリスクが高くなる。

- クレーター状のニキビ跡や色素沈着が起こると、治療に時間がかかるため、できるだけ触らないように意識する。

普段から清潔なタオルや枕カバーを使用し、洗顔後に肌をゴシゴシ擦らないようにするなど、物理的な刺激を減らす工夫も重要です。

4.フェイスラインのニキビを繰り返さないための予防法

フェイスラインのニキビは、治ったと思っても再発しやすい特徴があります。

特に、ホルモンバランスの乱れや生活習慣の影響を受けやすく、根本的な改善には予防が不可欠です。

ここでは、ホルモンバランスを整える方法や、適切なスキンケア・生活習慣について詳しく解説します。

4-1. ホルモンバランスを整える

ホルモンバランスの乱れは、フェイスラインにできるニキビの大きな原因の一つです。

特に、生理前やストレスが多い時期にニキビが悪化しやすいと感じる場合は、ホルモンの影響を受けている可能性があります。

4-1-1. 日常でできるストレス発散方法を考える

ストレスがたまると、自律神経の一種である交感神経が活発になり、男性ホルモンの分泌が促進されます。

男性ホルモンの増加は皮脂の分泌を活発にし、毛穴詰まりを引き起こすため、ニキビができやすくなります。

おすすめのストレス発散方法

- 適度な運動(ジョギングやウォーキング、ストレッチ)※ただし、ハードな運動は逆効果になることもあるため注意

- 読書や音楽鑑賞(自分の好きなことに集中する)

- 日光浴・森林浴、湯船につかる(副交感神経が優位になりリラックス効果が期待できる)日常的にストレスを発散し、リラックスする時間を確保することで、ホルモンバランスが整いやすくなります。

4-1-2. しっかりと睡眠をとる

睡眠不足は、交感神経を優位にし、男性ホルモンを活性化させるため、皮脂の分泌を増加させる要因になります。

- 成長ホルモンは睡眠中に多量に分泌され、肌のターンオーバーを促す

- 寝不足が続くと、ターンオーバーが乱れ、ニキビが治りにくくなる

良質な睡眠を確保するポイント

- 寝る前のカフェイン摂取を控える(コーヒー、エナジードリンクなど)

- 入浴の時間を調整する(寝る1~2時間前に入浴し、体温が下がるタイミングで眠るのが理想的)

- 寝る前のスマホやPCの使用を控える(ブルーライトが睡眠の質を低下させるため)

睡眠時間の長さよりも、どれだけ深く眠れるかが大切です。

4-2. 食生活を整える

肌の状態は、食事の影響を強く受けます。

バランスの取れた食事を心がけることで、ニキビができにくい肌を目指しましょう。

ニキビ予防におすすめの栄養素と食品

| 栄養素 | 期待される効果 | 含まれる食品 |

| タンパク質 | ・肌のターンオーバーを正常にする | 赤身肉、鶏のささみ、納豆、豆腐、卵など |

| 必須脂肪酸

(代表的な成分はオメガ3脂肪酸) |

・血流を促して細胞の機能を高め、肌や粘膜を強化する | マグロ、ブリ、サンマ、アボカド、ナッツ類、植物脂など |

| 食物繊維 | ・腸内環境を整え、便秘解消などに効果的 | キノコや海藻類、ゴボウ、サツマイモ、れんこんなど |

| ビタミンB群 | ・肌を修復するときに使われる成分

※体内で生成できないため、食べ物から摂取する必要がある |

豚肉、鶏肉、サバ、ごま、玄米など |

| ビタミンC | ・抗酸化作用が高く、肌や血管を健康な状態に保つ | ピーマンやブロッコリー、大根、オレンジ、キウイなど |

| ビタミンE | ・強い抗酸化作用を持ち、ニキビにより肌が酸化するのを防ぐ

・血行を良くするといわれており、肌のターンオーバーの促進も期待できる |

アーモンドなどのナッツ類、緑黄色野菜、うなぎなど |

一方で、チョコレートやピーナッツなどの食品がニキビの直接的な原因であるという科学的な根拠は明確ではありません。

しかし、特定の食品を食べた後にニキビができやすいと感じる場合は、その食品を控えることも一つの方法です。

ただし、どんな食品でも摂りすぎや不足が続くと、栄養バランスが崩れ、ニキビの原因になる可能性があります。適度にバランスよく摂取することが大切です。

4-3. 適切な温度(30~35℃)で朝晩2回、正しく洗顔をする

正しい洗顔を行うことで、毛穴の詰まりを防ぎ、ニキビを予防できます。

- 洗顔は朝晩2回、しっかり泡立てた洗顔料を使い、泡で優しく洗う(ゴシゴシ擦らない)

- 洗顔時の水の温度は30~35℃のぬるま湯が理想的

○ 冷水:毛穴が引き締まり、汚れが落ちにくくなる

○ 熱湯:皮脂を取りすぎて乾燥を招き、皮脂の過剰分泌を引き起こす - フェイスラインのすすぎ残しに注意(髪の生え際や顎まわりは泡が残りやすい)

また、当院では正しい洗顔方法を知っていただき、お肌に関するお悩み解決に少しでも役立ちたいという思いから、正しい洗顔方法に関する動画を公開していますので、是非参考にされてください。

「間違っていない?正しい洗顔方法を学ぼう♪【えいご皮フ科】」

4-4. 肌質にあった保湿ケアをする

ニキビを防ぐためには、肌のバリア機能を整えることが重要です。

- 肌のバリア機能が低下すると、乾燥しやすくなり、皮脂の過剰分泌を招く

- 「ニキビ肌=保湿不要」ではなく、適切な保湿が必要

- ニキビ治療薬による副作用(乾燥)を軽減するためにも、保湿は欠かせない

肌質別の保湿ポイント

- 脂性肌の場合:油分の多いスキンケアは控え、水分補給メインの保湿を心がける

- 乾燥肌の場合:セラミドやヒアルロン酸などの保湿成分をしっかり補給

4. まとめ

フェイスラインのニキビは、ホルモンバランスの変化や皮脂の過剰分泌、外的刺激など、さまざまな要因が絡み合って発生します。

特に、ストレスや睡眠不足、食生活の乱れが影響しやすく、適切なケアを怠ると繰り返し発生しやすいのが特徴です。

ニキビができてしまった場合、すぐに治療を開始することが重要です。

市販薬を活用したセルフケアで症状を和らげることも可能ですが、長引く場合や悪化する場合は、皮膚科での治療を検討しましょう。

医療機関では、炎症を抑える内服薬や外用薬、面皰圧出、漢方薬を用いた体質改善など、さまざまな治療方法が提供されています。

さらに、保険診療で改善しない場合は、美容皮膚科での自由診療を選択肢に入れるのも有効です。

また、ニキビを予防するためには、日頃の生活習慣の見直しが欠かせません。ホルモンバランスを整えるために、適度な運動やストレス発散を心がけ、良質な睡眠を確保することが大切です。

食生活では、皮脂のコントロールを助ける栄養素をバランスよく摂取し、適切な洗顔と保湿ケアを続けることで、ニキビの発生を防ぐことができます。

フェイスラインのニキビを根本から改善するためには、一時的な対処ではなく、継続的なスキンケアとライフスタイルの見直しが重要です。

自分に合ったケアを見つけ、ニキビのない健康な肌を目指しましょう。